Storia di profughi disabili o depressi tra Udine e Gorizia, con l’ANVGD. Paura del comunismo

- evarutti

- 13 lug 2025

- Tempo di lettura: 10 min

Aggiornamento: 14 lug 2025

È quasi sconosciuta la vicenda dei profughi d’Istria, Fiume e Dalmazia con diverse abilità, o con disturbi mentali. Non ci si riferisce solo alla “patologia dello sradicamento”, già illustrata dallo psichiatra Gian Paolo Guaraldi a un convegno di Carpi (MO) del 4 maggio 2013, a cura del Comitato Provinciale di Modena dell’ANVGD, sui 60 anni del Villaggio San Marco a Fossoli. Su tali temi ha scritto anche Annalisa Vucusa, oriunda di Zara. Non si cita solo l’alcolismo, o altre dipendenze, o la pura follia come via di fuga dalla triste realtà delle baracche maleodoranti, o dei box stretti di certi campi profughi, come quello del Silos di Trieste.

Qui si attestano i casi di due profughe in condizioni critiche dal punto di vista medico, psicologico e sociale. La prima, S. G., (che chiameremo, con nome di fantasia, Stefania) con disabilità intellettiva dalla nascita (“Idiocy since her birth”) e la seconda, C. Z. (chiamata qui, con altro nome di fantasia: Crescenzia), affetta da depressione (“Neurosis - Melancholy”), come dalla dichiarazione di vari specialisti dell’IRO e del dottor G. Vinciguerra, ufficiale medico di Trieste, del 28 settembre 1950 per Stefania e dell’11 settembre 1951 per Crescenzia (Arolsen Archives). Sulla malinconia istriana ha scritto delle belle parole l’esule di Pola Guido Miglia, nel 1959. Riguardo al termine “depressione” pare che sia stato trattato nella letteratura dell’esodo solo in riferimento alla foiba, considerata appunto quale “Depressione carsica a forma di imbuto, sul fondo della quale si apre una profonda spaccatura che assorbe le acque sotterranee”. Certo, sui profughi giuliano dalmati sono stati ben descritti il senso di precarietà, di emarginazione, di abbandono, oltre allo spaesamento per la patria perduta, come nel romanzo Verde acqua di Marisa Madieri.

I dati di Stefania e di Crescenzia (ripetiamo: nomi di fantasia) sono descritti in modo puntuale nei documenti per l’assistenza, o per l’eventuale espatrio, degli Ufficio IRO di Milano, agenzia delle Nazioni Unite. Si tenga presente che l’IRO è l’Organizzazione Internazionale per i Rifugiati ("International Refugee Organization" = IRO) che, oltre all’assistenza sociale, organizzava le partenze delle navi da Bagnoli, presso Napoli, verso le Americhe e l’Oceania. La presente ricerca si basa sui rari documenti inediti nell’Archivio di Bad Arolsen (Germania), da qualche anno disponibili nel web.

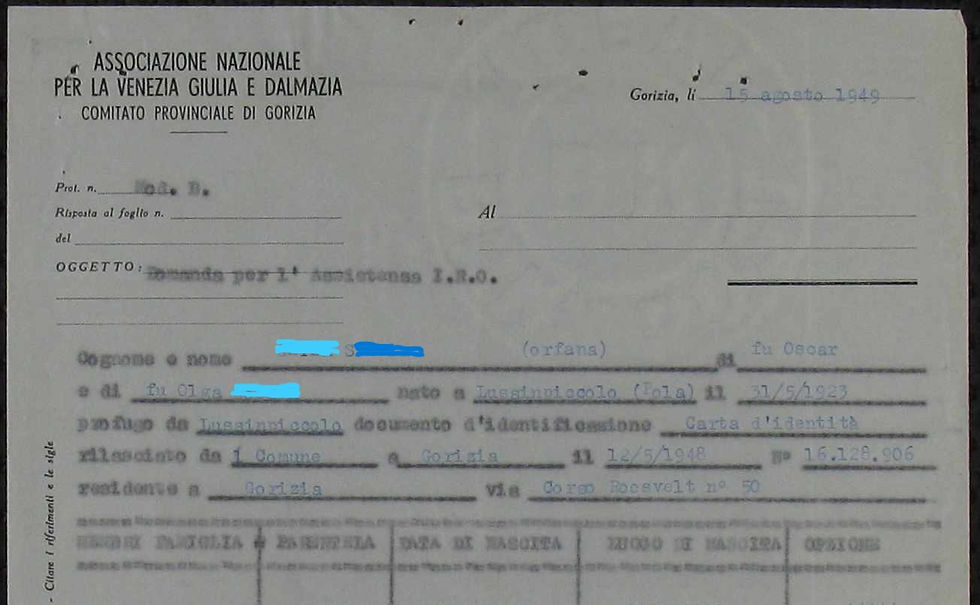

Stefania, orfana di genitori, era nata nel 1923 a Lussinpiccolo, provincia di Pola. Dal 1939 si trovava a Canale d’Isonzo, poi fu esule a Gorizia, vivendo con la zia Elsa V., cittadina italiana. Era del gruppo etnico: “Latin”, conoscendo la lingua italiana. Suo padre morì nel 1947 e Olga, la mamma, nel 1949. Lei optò per l’Italia a Gorizia il 23 agosto 1948, in attesa dell’approvazione delle autorità jugoslave. La sua domanda d’assistenza IRO fu redatta dal Comitato provinciale di Gorizia dell’Associazione nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia, come si evince dalla carta intestata, a firma illeggibile, del 15 agosto 1949. Il funzionario dell’IRO scrisse: “Lei ha paura del comunismo” (“She fear communism”). Sulla riga stampata del modulo che dice: “Perché non vuol essere rimpatriata?” il funzionario scrisse, come emerge dagli Archivi di Arolsen: “Paura di persecuzioni a causa delle opinioni politiche, seppur vaghe, ma chiare, che le causano una profonda paura del terrorismo e delle atrocità” (“Fear of persecutions because of the politicl opinions, though vague but clearling causing her a deep fear of terrorism and athrocities”).

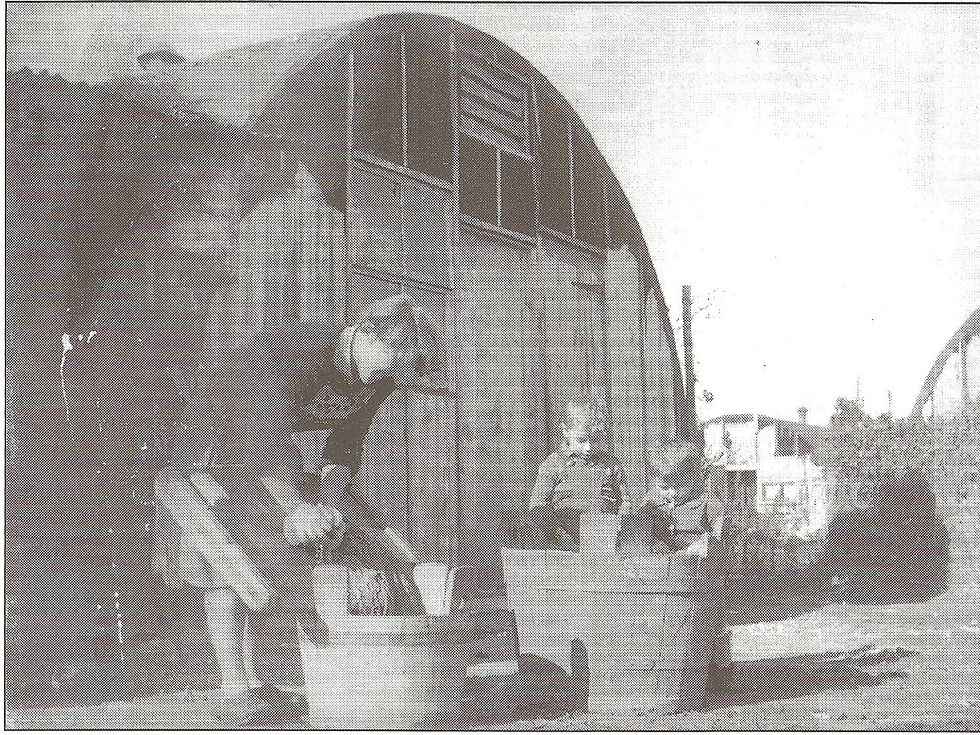

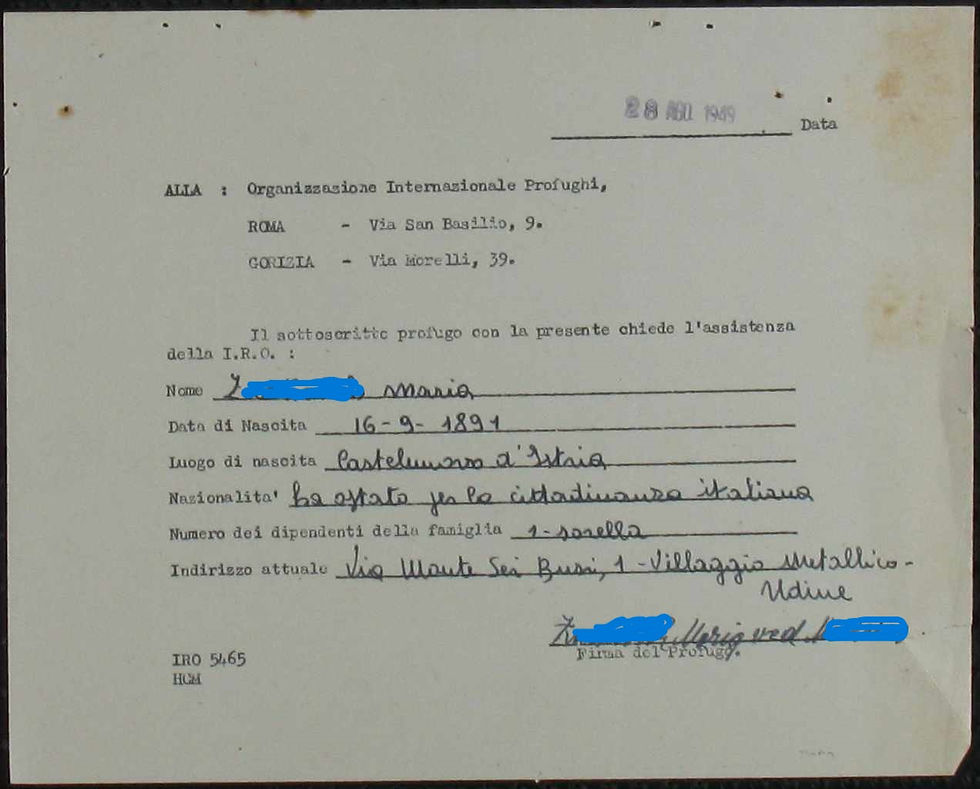

Crescenzia, nata nel 1899 a Mune Grande, provincia di Fiume, era esule a Udine, in via Monte Sei Busi 1, secondo gli Archivi di Arolsen. Praticamente era nel Villaggio Metallico, ossia un insieme di oltre 100 baracche militari usate dagli inglesi fino al 1947, poi occupate dagli esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia, dietro domanda alle autorità militari italiane. Secondo la Relazione del medico provinciale al Prefetto di Udine, del 20 dicembre 1950, nel Villaggio Metallico abitavano 134 famiglie in 114 capannoni, per un totale di 700 persone. “Esistono sul posto 6 latrine esterne da tre posti l’una, per un totale di 18 gabinetti. Accanto a ogni gruppo di latrine vi è un rubinetto di acqua potabile”. Certi profughi vivevano così.

Verso il 1953, fu assegnato alla famiglia Z. un appartamento nel Villaggio giuliano in via Cormor Alto n. 24/9. Crescenzia faceva parte del gruppo etnico "Slovenian". Conoscenza delle lingue: italiana e slovena.

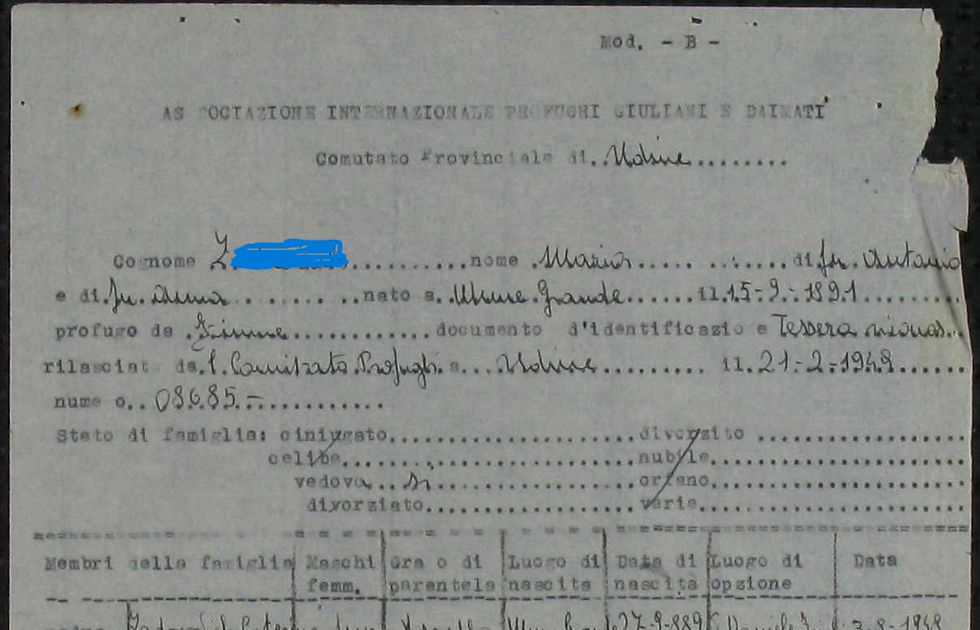

La pratica d’assistenza all’Ufficio IRO di Crescenzia è del giorno 6 gennaio 1950 redatta dalla sorella Maria Z. vedova M. su carta timbrata dall’Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Zara (ANVGZ), Comitato Provinciale di Udine, perché risiedevano a Udine. Optarono per l’Italia il 3 agosto 1948, a San Daniele del Friuli (UD), prima tappa friulana del loro esodo, in attesa dell’approvazione da parte dell’autorità jugoslava. La firma del presidente dell’ANVGZ di Udine riconoscibile è di Carlo Conighi. L’ANVGZ poi divenne ANVGD. Siccome Crescenzia è dichiarata di etnia slovena, pur di aiutarla nella sua richiesta, l’intestazione del documento fu dattiloscritta dal presidente Conighi in questa nuova originale forma: “Associazione Internazionale Profughi Giuliani e Dalmati, Comitato Provinciale di Udine”. Una definizione mai trovata.

Già si sapeva che il Comitato di Udine dell’ANVGZ, di concerto con la Prefettura, rilasciasse “documenti d’identificazione” ai profughi (Archivio ANVGD di Udine). Quello di Crescenzia è il n. 8.685, del 21 febbraio 1949, come dagli Archivi di Arolsen. Se aveva emesso tutti quei documenti, doveva essere un ufficio molto indaffarato quello presieduto dall’architetto Carlo Leopoldo Conighi, esule di Fiume a Udine.

Si pensi che a San Daniele del Friuli finirono certi profughi istriani come la famiglia di Luciano Floramo, esule di Erpelle Cosina, in provincia di Pola (Varutti E 2007 : 64), che fu sistemata addirittura in una stanza del locale manicomio, dopo aver passato del tempo nello squallido Centro raccolta profughi (Crp) del Silos di Trieste e anche nel Centro smistamento profughi (Csp) di Udine, che era sito in Via Pradamano, nella ex-GIL. Come ha scritto Angelo Floramo dei suoi familiari: “Erano stati alloggiati in una stanzetta del manicomio provinciale” (Floramo A 2018 : 90).

Crescenzia e sua sorella Maria, esuli di Fiume dal 1947, furono ospitate a San Daniele del Friuli da don Luigi Polano. Maria in veste di custode (“House keeper”) del curato, secondo i documenti d‘assistenza IRO (Arolsen Archives).

Monsignor Luigi Polano fu un coraggioso prete dell’esodo fiumano. Nato nel 1904 a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, fu ordinato sacerdote a Udine nel 1927. Fu cappellano di Ampezzo, Colza e Maiaso (in Carnia) e cappellano e poi vicario di Blessano (UD). Lasciò la Diocesi di Udine nel 1935 e s’incardinò in quella di Fiume, nel golfo del Quarnaro. Dopo l’esodo del 1945 fu in servizio in veste di cappellano di bordo sulle navi che portavano i profughi istriani in America. Negli ultimi anni del suo servizio sacerdotale fu premiato con la nomina a Monsignore. Ricoverato all’Ospedale Civile di Udine, morì il 6 gennaio 1955 (Arcidiocesi di Udine 1934-1955).

Fu insegnante di religione all’Istituto Nautico di Fiume, cappellano e quindi parroco della Chiesa di S. Antonio a Borgomarina e quindi nella chiesa del SS. Redentore, anzi fu proprio lui il promotore dell’erezione di questo ultimo tempio, come si legge nel «Bollettino» della Lega Fiumana, del 1959. Nel triste periodo successivo il giorno 8 settembre 1943 aveva compreso la situazione e cercato d’agire in conseguenza per salvare il salvabile. Creò con pochi animosi la F.A.I. (Federazione Autonoma Italiana). Per merito di don Polano, la F.A.I. fiumana fu in contatto con i movimenti partigiani anticomunisti di Trieste e del Friuli. Purtroppo l’opera di don Polano fu frustrata dall’avversità degli eventi ed anche dalla miopia politica di chi lo circondava. Fu Lui, il 3 maggio 1945, ad organizzare la presa di possesso degli edifici pubblici, dei magazzini ed altre opere di pubblica utilità da parte di forze regolari italiane la notte dell’evacuazione della Città da parte dei Tedeschi e fu Lui a fare innalzare sul Municipio di Fiume, in quelle tragiche ore, il tricolore d’Italia.

Nel tremendo periodo seguito all’occupazione, dopo essere sfuggito alla cattura da parte dei titini, che l’avevano condannato a morte, riuscì a riparare a Trieste presso la sorella. Anche nella città giuliana i titini tentarono due volte di catturarlo. Rifugiatosi da ultimo nella natia San Daniele, fu insegnante di religione in quelle scuole professionali e quindi cappellano sui transatlantici che trasportavano gli emigranti italiani nelle due Americhe (Vedi: «Bollettino» della Lega Fiumana, aderente al Comitato Provinciale di Udine dell’ANVGD, n. 22 del 21 settembre 1959).

Ritorniamo alla storia di Crescenzia e di Stefania. Per ambedue i casi esaminati in questa indagine gli operatori dell’IRO proposero il ricovero presso il “Pagani Center”, a Cetola, provincia di Salerno, in Campania. Si trattava di un “ex ospedale con una capienza di 900 persone” (Sanfilippo M 2006 : 847). La proposta di assistenza e cura clinica per Crescenzia è scritta nella lettera del 16 novembre 1951, firmata da E.J. Moritz, responsabile dell’IRO di Bagnoli (NA). Tale proposta venne rifiutata dall’interessata con firma della sorella “sperando forse di ricevere un’assistenza finanziaria in egual misura a quella attuale”, sottolineò il funzionario dell’IRO (Arolsen Archives).

Pure per Stefania il medico dell’IRO, Di Castro, il 27 settembre 1950, segnalò il “ricovero in Ospedale per minorati”, in considerazione della diagnosi: “Minus habens” La sua pratica fu esaminata pure da “Ant. M. R. Damiani, Coordinator Counselling Service” (Coordinatore del servizio di consulenza) dell’Ufficio IRO di Milano il 15 novembre 1950. Così pure per Stefania si indicò il ricovero nel “Pagani Camp”, il 14 settembre 1951, a firma del “Dr. H.R.C, MacLean, dell’Ufficio IRO di Bagnoli (NA), secondo gli Archivi di Arolsen.

Come finì questa storia? Da un documento dell’Ufficio IRO di Gorizia, a firma del medico Stritoni si sa che, il 21 settembre 1951, Stefania era presente al “Rifugio Carlo Alberto” di Luserna San Giovanni (TO), godendo “dell’assistenza IRO fuori Campo”. Sua zia non volle che fosse spostata da là, dato che i funzionari dell’IRO la volevano trasferire in un istituto di Teramo. La retta, in Piemonte, veniva pagata dalla famiglia e da una “Società protestante”. Da un altro documento si sa che Oscar G., il padre di Stefania era un insegnante all’Istituto nautico di Lussinpiccolo. Il funzionario dell’IRO scrisse: “Suo padre partì per l’Italia perché si oppose politicamente al dominio jugoslavo e all’ideologia comunista” (“Her father moved to Italy because he politically objected to the Yugoslav domination and to the communist ideology”).

Due casi non possono fare testo, però con la presente ricerca, con discrezione e la dovuta riservatezza (nomi e cognomi non scritti per esteso, ma solo con lettera iniziale puntata), si è aperto un squarcio sulla tela che copriva la situazione dei profughi giuliano dalmati disabili, o sofferenti di disturbi mentali. Il sipario è aperto, siano benvenute le nuove ricerche.

Concludiamo con un piccolo dolce ricordo di un amico degli esuli, al tempo residente a Udine, nelle case per ferrovieri di Via Pradamano. Paolo Lavarone ha detto: “Ricordo nel 1957 in via Pradamano i profughi istriani ospitati presso la ex-GIL a Udine, c’era la solidarietà di tutti i residenti, mi ricordo mia madre che per merenda ai ragazzi istriani che giocavano con me dava pane burro e zucchero. Solo per farli sentire italiani”.

Fonti consultate nell'Archivio di Arolsen (Germania)

- Personal file of Z. Maria, born on 16-Sep-1891 and Z. C., born on 27-Sep-1899 and of further persons. Reference Code: 03020102 058.222

- Personal file of G. S., born on 31-May-1923, born in Lussinpiccolo and of further persons. Reference Code: 03020102 015.270

Fonte digitale - Paolo Lavarone, Udine 1953, vive a Brandizzo (TO). Messaggio in Messenger all’A. del 13 luglio 2025.

Bibliografia

- Archivio dell’ANVGD di Udine, Associazione Nazionale per la Venezia Giulia e Zara, sede regionale di Udine, tessera di riconoscimento n. 494 di Maria Zonta di Parenzo, 20.12.1947, residente presso le Suore della Provvidenza di via Ronchi, firmata dal presidente Conighi, stampato e ms.

- Arcidiocesi di Udine, Stato del personale del clero, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1934-1955.

- «Bollettino» della Lega Fiumana, aderente al Comitato Provinciale di Udine dell’ANVGD, n. 22 del 21 settembre 1959.

- Angelo Floramo, La veglia di Ljuba. Un uomo straordinario attraverso il ‘900, in equilibrio sul confine orientale tra Italia e Jugoslavia, Udine, Bottega Errante, 2018.

- Gian Paolo Guaraldi, “Le patologie da sradicamento”, in AA. VV., I 60 anni del Villaggio San Marco a Fossoli. Storia. Presenza. Prospettive. Atti del convegno nazionale di studi Altre storie – memorie – testimonianze, Modena, Comitato Provinciale dell’ANVGD di Modena, 2016, pp. 126-142.

- Marisa Madieri, Verde acqua, Einaudi, Torino 1987.

- Guido Miglia, “La malinconia di Pisino”, in Bozzetti istriani (1.a edizione: Trieste 1959), Udine, Editoriale FVG, 2007.

- Enrico Miletto, Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo, Milano, Franco Angeli, 2020.

- Relazione del medico provinciale al Prefetto di Udine, del 20 dicembre 1950, dattiloscr.

- Matteo Sanfilippo, “Per una storia dei profughi stranieri e dei campi di accoglienza e di reclusione nell’Italia del secondo dopoguerra”, «Studi Emigrazione/Migration Studies», XLIII, n. 164, 2006, pp. 835-856.

- Elio Varutti, Il campo profughi di via Pradamano e l'associazionismo giuliano dalmata a Udine: ricerca storico sociologica tra la gente del quartiere e degli adriatici dell’esodo. 1945-2007, Udine, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Comitato provinciale di Udine, 2007.

- E. Varutti, Monsignor Luigi Polano, esule da Fiume e i preti dell'esodo giuliano dalmata in Friuli, on line dal 2 maggio 2018 su eliovarutti.blogspot.com

- Annalisa Vukusa, Sradicamenti, Fagagna (UD), Tipografia Graphis, 2001.

--

Ringraziamenti – Oltre agli operatori e alla direzione degli Archivi di Arolsen (Germania), si ringraziano la professoressa Daniela Conighi (ANVGD di Udine) e Claudio Ausilio (ANVGD Arezzo) per la collaborazione alla ricerca.

Progetto di Elio Varutti, coordinatore del Gruppo di lavoro storico-scientifico dell'ANVGD di Udine. Ricerche di Sebastiano Pio Zucchiatti e E. Varutti. Networking a cura di Girolamo Jacobson e E. Varutti. Lettori: Claudio Ausilio (ANVGD di Arezzo), Bruna Zuccolin, Bruno Bonetti, Sergio Satti, Annalisa Vucusa (ANVGD di Udine) e i professori Daniela Conighi e Enrico Modotti. Copertina: Documento IRO dell’ANVGZ di Udine (Archivio di Arolsen). Grazie a Alessandra Casgnola, Web designer e componente del Consiglio Esecutivo dell'ANVGD di Udine. Fotografie dall'Archivio di Arolsen e studi presso l'archivio dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine, che ha la sua sede in via Aquileia, 29 – primo piano, c/o ACLI. 33100 Udine. – orario: da lunedì a venerdì ore 9,30-12,30. Presidente dell'ANVGD di Udine è Bruna Zuccolin, che fa parte pure del Consiglio nazionale del sodalizio e, dal 2024, è Coordinatore dell'ANVGD in Friuli Venezia Giulia. Vice presidente: Bruno Bonetti. Segretaria: Barbara Rossi. Sito web: https://anvgdud.it/

Commenti